Donald O’Connor

Cuando hablamos de Donald O’Connor no solo hablamos de un artista excepcional al que le brotaba el talento por todos lados, sino de un tipo de artista que no volverá a existir más: ese que aprendió el oficio mientras aprendía a caminar y que llevó el entretenimiento en la sangre desde la cuna hasta sus últimos días.

El vaudeville fue su escuela. En el seno de una familia de troupers, ya estaba bailando apenas pasado el año de vida. Junto con su madre y su hermano formó un acto familiar con el que recorrió el país y adquirió las bases de la comedia, el baile y la improvisación.

En el cine empezó de muy chico, con pequeños papeles a finales de los años 30. En los 40 formó una dupla con Peggy Ryan en una serie de musicales juveniles, en una apuesta de Universal similar a los de Mickey Rooney y Judy Garland en MGM. Para trabajar en las películas, estudió por primera vez baile de manera formal, lo que le permitió, en sus palabras, convertirse en un bailarín profesional completo.

Luego de la guerra, continuó en Universal en el ámbito de las comedias musicales, como junto a Deanna Durbin en Something in the Wind (1947), pero, sin dudas, la década siguiente le guardaría una distinción especial en el género. Como Cosmo Brown, el amigo inseparable del personaje de Gene Kelly en Singin’ in the Rain (1952), Donald desplegó al máximo todo lo que lo hacía único: rapidez verbal, timing cómico, zapateos vertiginosos y una destreza acrobática sin igual. Su número Make ‘Em Laugh, expresión de su primer hogar, el vaudeville, es una explosión del más puro humor físico.

Los años 50 también lo tuvieron como protagonista de varios títulos importantes: I Love Melvin (1953) con Debbie Reynolds, Call Me Madam (1953) junto a Ethel Merman, y There’s No Business Like Show Business (1954), donde compartió créditos con Marilyn Monroe.

En los 60, se volcó a la televisión y al teatro. Condujo The Donald O’Connor Show y apareció en distintos programas y especiales. En las décadas siguientes siguió en actividad, alternando cine, giras, musicales de Broadway y shows en Las Vegas.

«Podía hacer cualquier cosa y lo hacía todo bien» dijo su amiga y compañera de reparto Mitzi Gaynor. Más que un bailarín de musicales ligeros, Donald fue un acróbata con la mira en entretener, un cómico de diálogos veloces y un slapstick impecable y un zapateador brillante con un estilo atlético único. Se dice que entre sus últimas palabras agradeció a la Academia por el premio que nunca le dieron en vida. Creo que el mejor «lifetime achievement award» que podemos darle es disfrutar y admirar su trabajo, el de un vaudevillian que llegó a la pantalla para hacer reír y maravillar.

100 años de Oscar Peterson

Se cumple un siglo del nacimiento de uno de los más grandes pianistas del jazz, y qué mejor que recordarlo con una de sus composiciones más emotivas, cuyos sonidos del blues y del spiritual nos traen un pedazo de lo celestial a la tierra. Oscar Peterson compuso Hymn to Freedom para su álbum Night Train de 1963. Aquí pueden escuchar una versión espectacular junto a su trío en 1964.

Heaven Can Wait (1943) – Ernst Lubitsch

Si el cielo puede esperar, el amor no.

Alabado sea Ernst Lubitsch y sus películas. Uno creía que no podía tocar el cielo con las manos, pero él lo trajo a la tierra, y debe ser el cielo más humano. Con toda la elocuencia y el encanto de este director, nos acercamos a la vida de Henry Van Cleve, un hombre de Nueva York que muere y va al infierno. Antes de que el Diablo decida si debe entrar o no, Henry repasa sus amores, sus infidelidades y sus torpezas. Esto se cuenta desde el umbral de la comedia, pero con la vivacidad de quien encuentra hondura en los temas existenciales, logrando radiografiar la espina del matrimonio sin cinismo ni moralismo, sino con ironía y afecto.

Todo empieza con un tono de fábula y con ese Technicolor que nos grita que vale la pena estar vivos. La voz encantadora de Don Ameche nos arrastra por setenta años de vida, haciéndonos cómplices de sus juegos y trucos, hasta llevarnos a su gran hito: Gene Tierney. Su encuentro es la historia del cine romántico. Henry, haciéndose pasar por librero, la conquista con un consejo inesperado: “no compre ese libro”. Y Martha, en un instante, salta hacia su propio corazón y descubre que existe una vida allá afuera, lejos del compromiso que sus padres le impusieron. Solo Lubitsch podía jugar con el flashback dentro del flashback para construir ese instante en la biblioteca en medio de la fiesta, donde Henry y Martha se fugan hacia una vida libre.

Pero acá se centra todo: el flashback es claramente una decisión y no una mera técnica. Así, ya nos mostraba al cine como dispositivo y motor de memoria, como juego para la redención y el repaso de nuestra vida. Se trata de una elección que abre camino a lo que luego retomaría con aún más profundidad Frank Capra en It’s a Wonderful Life (1946).

Como siempre en Lubitsch, tenemos los personajes satélite que elevan la historia, como el abuelo de Henry, un magnífico Charles Coburn que funciona como padrino, consejero y cómplice. Él le recuerda a su nieto que sea fiel a sí mismo, pero sobre todo que cuide a Martha. La mejor escena pasa cuando están juntos y van a buscar a Martha a la casa de sus padres, tras la primera crisis matrimonial. Abuelo y nieto, espiando por la ventana, conversan y hacen caras; pura comedia en estado Lubitsch.

Y cómo no nombrar a Martha, otro gran personaje femenino con agencia. Algunos dirán que es simplemente el motor o brújula moral de Henry, pero es mucho más que eso. Ella decide escaparse, ella quería entregarse a él, ¿acaso no lo es todo esa confesión sobre que no tenía miedo cuando eran jóvenes? Ella deseaba que él se pudiera acercar más rápido a besarla. Ella decide irse de la casa en la primera crisis matrimonial, ella juega con los celos de Henry. Así Lubitsch supo como darle voz y decisión.

Lo que hace invencible a Heaven Can Wait es su tono fabulesco, divertido y a la vez profundo. Es un estudio sobre la vida en pareja, sobre la convivencia y sobre las crisis que inevitablemente llegan. Nos recuerda que las miserias estarán siempre, pero que también el amor, ese amor imperfecto, humano y cotidiano, es lo único que no puede esperar.

Gene Kelly – Almost Like Being in Love

¿Dónde más podemos ver a Gene Kelly bailando con los chanchos y con las vacas? Solo en la fantasía pastoril de Vincente Minnelli, Brigadoon (1954), que nos regala su voz romántica y un soft shoe único contra la tierra de las falsas sierras de Escocia en la canción Almost Like Being in Love.

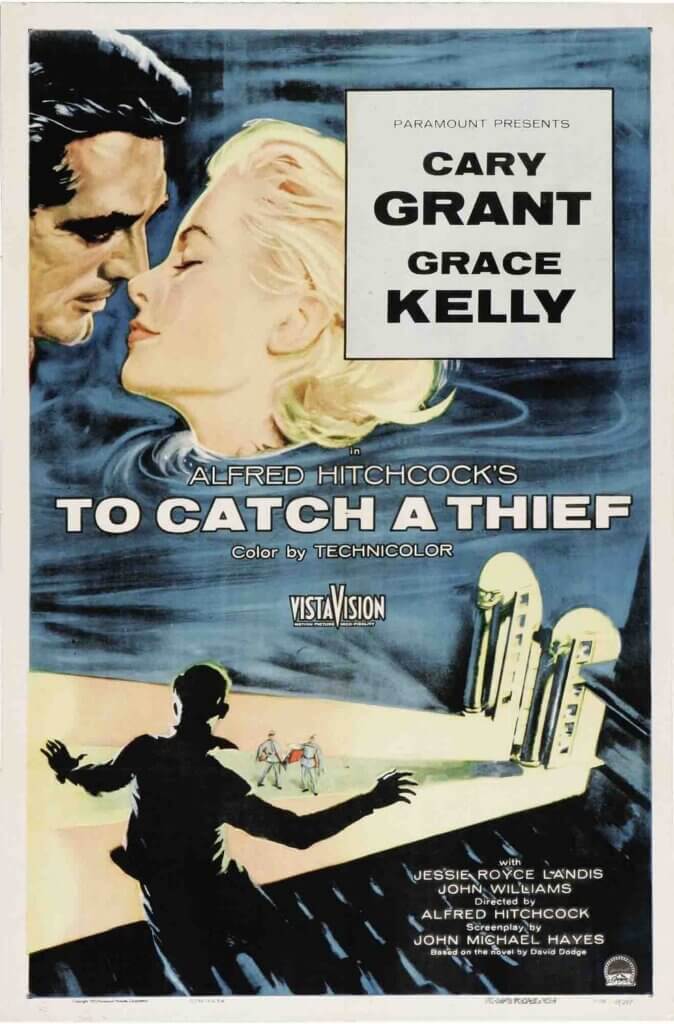

To Catch a Thief (1955) – Alfred Hitchcock

Se cumplen 70 años del estreno de una de las historias más livianas pero más visualmente encantadoras del maestro del suspense: To Catch a Thief, la última de tres colaboraciones del director con Grace Kelly, una de sus rubias gélidas predilectas, y también la tercera de cuatro películas protagonizadas por Cary Grant.

Desde el inicio destaca por sus impresionantes tomas en exteriores en el sur de Francia. Cary, en su rol de ex-ladrón que debe investigar una serie de robos que copian su estilo para probar su inocencia, se mueve entre las villas, las playas y las fiestas francesas tan elegantemente como un gato. Una Grace adornada por lo que solo pueden ser vestidos maravillosos de la gran Edith Head encarna a la niña rica malcriada que idealiza la vida junto al ladrón hasta que cree que este le robó y arma un escándalo. El verdadero ladrón será atrapado en una fiesta que es casi un baile de máscaras, con la ayuda clave de John Williams, cuyos roles de reparto siempre son un deleite.

Alfred Hitchcock toma una trama simple que combina el romance con el thriller pero que en el fondo no tan profundo esconde una comedia. El montaje de un gatito negro entrando y saliendo de los tejados a la par del ladrón, o el de unos fuegos artificiales especialmente ubicados, contribuyen a este aspecto, así como el final, que no es otra cosa que un chiste.

No porque la trama sea sencilla tendremos menos complejidad visual, con un tratamiento de cada plano como una pintura, un uso delicado de las luces y las sombras y ese verde característico que nos remonta a una dimensión casi onírica del cine de Hitchcock.

Para el director, sin embargo, el guiño del final tiene otra veta: «me daba cuenta de que no podía hacer un ‘happy-end’ absoluto […] Cary Grant se deja convencer, se casará con Grace Kelly, pero la suegra irá a vivir con ellos. De esta manera, es casi un final trágico». Tal vez vivir con la suegra sea una de las pesadillas de nuestro maestro del suspenso, pero a mí me cae bárbaro Jessie Royce Landis por lo que, a mi modo de ver, es el final cómico perfecto.

Pearl Bailey – Tired

Pearl Bailey está cansada… y no por eso habrá menos humor en este número del Ed Sullivan Show de 1952. Nadie como ella para conversar en el medio de una canción y no perder un solo beat.

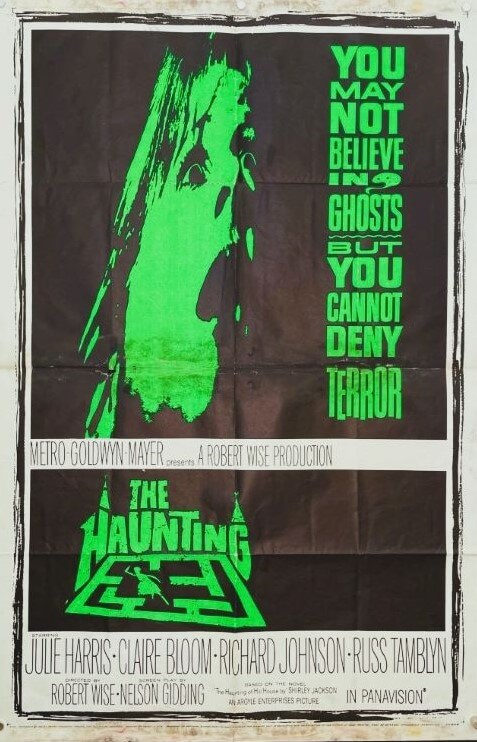

The Haunting (1963) – Robert Wise

Por Celina Alba Posse

@capicomenta

Agosto es el mes en que empezamos a palpitar la esperada spooky season, y que convenientemente también coincide con el aniversario de una de las películas que más atesoro dentro del terror y del cine clásico: The Haunting (1963), del genial Robert Wise.

Dentro de los multitudinarios subgéneros que ofrece el terror, considero que el de haunted houses (casas encantadas/embrujadas) es el que ha sido más constante desde los inicios del cine: en los primeros años, las casas encantadas estaban muy ligadas al gótico y películas como The Cat and the Canary (1927) ya jugaban con eventos sobrenaturales que toman lugar en mansiones tétricas.

Si bien los años 30 y 40 instauraron a sus monstruos clásicos como el género favorito, las haunted houses supieron encontrar su público: The Uninvited (1944) es un filme que marcó el paso hacia el terror más psicológico, donde los fantasmas no solo representan sustos, sino metáforas de traumas y secretos familiares.

En los 50 y 60 el género explota: películas como House on Haunted Hill (1959) y The Innocents (1961) elevaron a las casas embrujadas a nuevas alturas y el miedo ya no viene exclusivamente del fantasma o lo sobrenatural, sino de la duda: ¿el problema es la casa o son los personajes los que proyectan su locura en ella?

La adaptación del aclamado libro The Haunting of Hill House (La maldición de Hill House, 1959) llegó en 1963, llamándose sencillamente The Haunting por sugerencia de la autora Shirley Jackson. Dirigida y producida por Robert Wise, la película se centra en un grupo de cuatro personas que deciden investigar la aparentemente embrujada Hill House con motivo de un experimento paranormal.

El doctor John Markway (Richard Johnson) es el cabecilla del experimento y, en su afán de desarrollar su investigación, reúne a un peculiar grupo de personas para pasar una temporada en la temida mansión. Además del doctor, el grupo está integrado por Eleanor Lance (Julie Harris), una mujer frágil y atormentada; Theodora (Claire Bloom), de carácter fuerte y con poderes psíquicos y Luke Sanderson (Russ Tamblyn), el heredero de la mansión, enviado para vigilar que nada salga de control. Spoiler: obviamente todo lo hace y, desde la primera noche en Hill House, los protagonistas sufrirán una serie de hechos sobrenaturales que, lejos de lograr el objetivo del doctor Markway, culminarán en tragedia y muerte.

A lo largo de los años, la novela de Shirley Jackson inspiró varias adaptaciones. En 1999 llegó una nueva versión cinematográfica, protagonizada por Catherine Zeta-Jones y Liam Neeson, aunque no logró conquistar a la crítica como la original. Décadas más tarde, en 2018, Mike Flanagan reimaginó la historia bajo el título The Haunting of Hill House, transformándola en una miniserie que sí alcanzó un enorme éxito de crítica y público.

Habiendo visto todas las versiones, solo puedo decir que coincido con Martin Scorsese, quien catalogó la adaptación de 1963 como una de sus películas de terror favoritas de todos los tiempos. Y si buscan el título ideal para dar inicio a esta temporada de sustos, este filme es perfecto para arrancarla con el pie derecho.

Dr. John Markway: Una casa vieja y siniestra, de esas que algunos llaman embrujadas, es como un país inexplorado que espera ser explorado. Hill House llevaba en pie 90 años y podría seguir en pie 90 más. El silencio se cernía sobre la madera y la piedra de Hill House, y todo lo que caminaba por allí… caminaba solo.

Holiday Inn – Fred Astaire

¿Qué puede ser más desquiciado que los ritmitos de los pies Fred Astaire? Los ritmitos de los pies de Fred Astaire junto con los de unos petardos sincronizados con la música. Una coreografía de locos se combina con efectos prácticos y de animación para crear una secuencia inolvidable en la película Holiday Inn (1942).

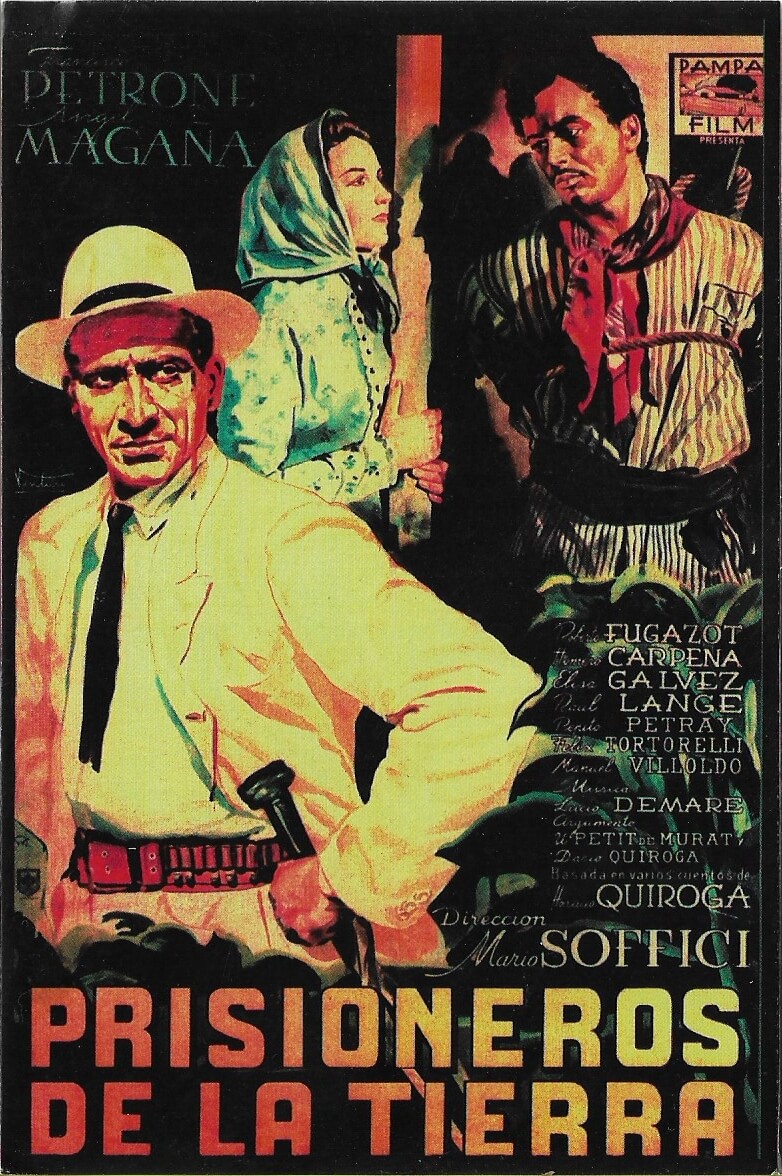

Prisioneros de la tierra (1939) – Mario Soffici

Si 1939 fue un año glorioso para Hollywood, en nuestro país marcó la consolidación del cine nacional, en gran parte gracias a esta bella obra de Mario Soffici que nos adentra en una tierra colorada, celosa de los hombres que la habitan. Prisioneros de la tierra es un drama sobre los mensúes de los yerbatales misioneros que entrelaza la denuncia social de la explotación con una dimensión simbólica que sella el destino trágico de sus protagonistas.

La trama arranca con el reclutamiento de los peones rurales que, embarcados hacia el yerbatal, exhiben desde el inicio las injusticias que padecen. Entre ellos se encuentra el protagonista —interpretado por Ángel Magaña— víctima de los abusos del capataz Köhner, encarnado por Francisco Petrone. En ese mismo barco, el mensú descubre a su enamorada, Elisa Galvé, quien acompaña a su padre, Raúl de Lange, el médico encargado de atender a los trabajadores enfermos.

El médico es un extranjero a quien la lluvia lo atrapó en la tierra del litoral y por eso recurre a la bebida, en cuyo estado se revela la verdad brutal de su existencia. Aunque se jacta de tener el mejor bastón del mundo, vive como si ya no tuviera ningún apoyo, y aunque se dedica a salvar la vida, esta y la muerte se le hacen muy similares.

El capataz, por su parte, es un hombre que no sabe que amar es comprender y, por lo tanto, ni ama ni entiende a Chinita, ni tampoco a la tierra que pretende dominar a fuerza de machetazos. Cuando descubre que ella lo desprecia y que su corazón pertenece al mensú, inicia un camino de violencia que desemboca en una de las escenas más crudas de la película: una caminata a latigazos que hiela la sangre y, al mismo tiempo, genera fascinación.

De manera similar a como lo haría más tarde en Tres hombres del río (1943), Soffici convierte al paisaje en protagonista: la tierra no es un telón de fondo, sino el destino mismo de los personajes, la fuerza que los arrastra hacia la tragedia. En el final, aunque la película sea en blanco y negro, los personajes han sido tan marcados por el peso de la tierra que, mientras el mensú se aferra a ella, casi podemos dilucidar su tono rojizo.

Louis Armstrong & Tyree Glenn – Rockin’ Chair

Rockin’ Chair es una famosa composición que Hoagy Carmichael lanzó en 1929, cuya letra presenta el diálogo entre un padre envejecido y su hijo. Aquí los papeles los toman Louis Armstrong y el trombonista Tyree Glenn, en un intercambio que agrega su toque de humor a la letra original.

A lo largo de su extensa carrera, Louis incluyó la canción múltiples veces en su repertorio, incluida una temprana versión con el autor en el año de su publicación. La siguiente versión corresponde a un programa de la BBC de 1968.