Edición Sunset

Diciembre 2025

Sitio web sobre cine clásico, jazz y los artistas del pasado.

Todos los meses, una nueva edición.

5 películas de Kirk Douglas

En esta edición queremos recordar a uno de los grandes íconos masculinos del cine. Celina Alba Posse nos invita a repasar cinco títulos brillantes de su carrera.

100 años de Dick Van Dyke

Nos unimos a la celebración del siglo de vida de este gigante del humor, el baile y la ternura que nos dio el cine y la televisión de los años 60. Recordamos al fenomenal Dick Van Dyke en su memorable rol en Mary Poppins (1964), que encarna una brillante inspiración en Ray Bolger.

Connie Francis – I’ll Be Home for Christmas

Connie Francis convierte este himno al anhelo del hogar en Navidad en una experiencia colectiva frente a las tropas, durante su presentación en lo de Ed Sullivan en 1962. La canción fue compuesta en 1943, en plena guerra, y pensada a partir de la experiencia de los soldados que se encontraban lejos de casa.

The Best Years of Our Lives (1946) – William Wyler

¡Dime cómo regresar!

Resulta curioso y profundamente revelador que una de las películas más celebradas de la historia del cine, consagrada por la crítica y los manuales, y además atravesada por la Segunda Guerra Mundial, prescinda por completo de la espectacularidad que hoy asociamos al cine bélico. Los mejores años de nuestra vida no tiene grandes batallas, ni heroísmos estruendosos, ni gestas épicas y, sin embargo, pocas películas han hablado de la guerra con tanta verdad. Acá William Wyler entiende que el verdadero campo de batalla comienza después: en el regreso, en las secuelas invisibles, en la dificultad de volver a casa cuando, en el fondo, se trata siempre de volver a uno mismo.

Wyler elige una entrada lateral y profundamente humana: lo doméstico, la comunidad, los vínculos. Desde allí construye un relato que avanza hacia lo íntimo, hacia lo psicológico, con un pulso autoral que atraviesa toda su filmografía. No importa el género que abordara, Wyler siempre sabía cómo filmar el interior de sus personajes, cómo traducir sus conflictos emocionales en composición, encuadres y un uso expresivo del espacio.

La película sigue a tres veteranos que regresan a la vida civil. El primero es Al Stephenson, interpretado por un magnífico Fredric March. A través de él asistimos al reencuentro con una familia que ya no es la misma: hijos que crecieron sin su padre, una distancia que no es solo temporal ni geográfica, sino emocional y, sobre todo, el reencuentro con su esposa, encarnada por una extraordinaria Myrna Loy. Aquí Wyler desplaza el eje: no se trata únicamente del veterano que vuelve, sino también de quienes esperaron. En una escena clave, cuando Al abraza a su mujer, la cámara se acerca al rostro de Loy: la luz se posa en sus ojos y deja ver el desgaste silencioso de la espera, la incertidumbre, la pregunta de cómo volver a encontrarse. Wyler incluso introduce humor en ese regreso como cuando Al recorre la casa, se mira al espejo, recuerda la puerta del dormitorio, preguntándose si siempre hubo un baño ahí, como si el hogar fuera, de pronto, un territorio extraño que necesita ser redescubierto.

La segunda línea narrativa pertenece a Fred Derry, interpretado por Dana Andrews, y quizá sea la más áspera y para mí, la más interesante. Acá Wyler se detiene en un matrimonio joven que ya no encaja. Fred regresa a casa y su esposa no está: trabaja de noche, gana más dinero que él como showgirl, y esa inversión de roles tensiona un vínculo ya frágil. La guerra no sólo quedó atrás; también quedó atrás la juventud, la ilusión compartida, la idea de futuro. Fred carga, además, con un trauma profundo que se manifiesta en sus pesadillas: primeros planos de su rostro durante el sueño nos permiten ver cuánto ha calado la experiencia bélica en su interior. A eso se suma la humillación cotidiana de no encontrar trabajo, o encontrarlo solo como empleado de una tienda de regalos, y el desprecio abierto de su esposa.

Pero en esta línea también aparece la luz. Peggy, la hija de Al, encarna una posibilidad distinta. Su dulzura, su paciencia, su empatía funcionan como un refugio para Fred. Ella lo escucha, lo comprende, lo mira sin juzgar. Entre ellos nace una historia que no es solo romántica, sino profundamente ética: la idea de que algunos matrimonios ya no pueden sostenerse y que el divorcio, en ciertos casos, no es un fracaso sino una salida honesta. El final de Fred y Peggy no es ingenuo, es esperanzador, especialmente para una generación joven que aún tiene la vida por delante.

El tercer hilo narrativo es el más devastador. Homer Parrish, un marinero que perdió ambas manos en la guerra, es interpretado por Harold Russell, quien sufrió en la vida real esa amputación. Esta decisión impregna a la película de un realismo conmovedor y casi inaguantable. Cada gesto, cada línea que pronuncia Homer parece brotar directamente de su interior. Su historia nos enfrenta a una dificultad doble: aprender a vivir en un mundo que mira con lástima, incluso cuando ese mundo es la propia familia o la mujer que ama y sostener la dignidad en medio de la pérdida. A través de Homer, la película también deja filtrar una pregunta incómoda que comenzaba a resonar en la sociedad estadounidense de posguerra: ¿valió la pena? ¿Qué quedó después del sacrificio? Aun así, Homer conserva algo esencial como el orgullo de haber creído en una causa, aunque el precio haya sido inmenso.

Los mejores años de nuestra vida es en definitiva una oda a la amistad como ancla y como espejo. En el vínculo entre estos tres hombres, basta con decir “estuve en la guerra” para que el otro comprenda, y así se construye un espacio de reconocimiento mutuo donde los fantasmas pueden ser nombrados. Wyler filma ese después con una delicadeza extraordinaria, sin juicios ni grandilocuencias, confiando en los gestos mínimos, en las miradas, en los silencios. Esa comprensión silenciosa, esa comunidad del dolor y del afecto, es lo que vuelve a la película inmortal. Como en todas las grandes películas, aquí habita una verdad profunda: volver implica valentía, pero también fragilidad; implica animarse a atravesar el camino más difícil de todos, el que conduce de regreso a uno mismo.

Sammy Davis Jr. – Singin’ in the Rain

Estar frente a un artista tan increíblemente talentoso hace difícil contener las ganas de gritar y aplaudir. Sammy Davis Jr. conduce al público hacia un silencio atento que permite escuchar los maravillosos ritmos que brotan de sus pies al son de Singin’ in the Rain.

Frank Sinatra – Have Yourself a Merry Little Christmas

La era de la televisión no careció de espíritu navideño, y los crooners fueron gran parte de ello. Esto es un fragmento del especial de Navidad del show de Dean Martin en 1967 en el que Frank Sinatra interpreta Have Yourself a Merry Little Christmas.

It’s a Wonderful Life (1946) – Frank Capra

Esta no es una reseña original. Nada semejante se puede pretender con una película de la que se ha hablado tanto y de la que se vuelve a hablar cada año durante la época navideña. Tampoco la etiqueta de «original» es una que le quepa a It’s a Wonderful Life. Memorable, emocionante, profunda, inolvidable, incluso leí por ahí: «perfecta». Todas esas etiquetas sí le caben, pero no como producto de algo excepcional, sino de una idea bien sencilla: una vida simple tiene valor si la vivís con y para los demás.

Al servicio de esta idea se pone toda la maquinaria del cine clásico que ya conocemos: diálogos inteligentes, una fotografía hermosa, la música como otro personaje y unas actuaciones que parecen encarnarse en cada personaje a la vez que crear un mundo de fantasía. Frank Capra quiso adaptar el cuento The Greatest Gift a la pantalla porque vio en su historia algo poderoso durante su época. Tras la crisis de humanidad de la Segunda Guerra Mundial, la solución no reside ni en el héroe, ni en el self-made man, ni en la prosperidad económica. El American dream nada tiene que ver con alcanzar grandes logros según los estándares del mundo, más bien con la simpleza tantas veces olvidada del bien común.

Esto nos expresa la historia de George Bailey, un hombre al que la adversidad le hace pensar que vale más muerto que vivo. El lente profundamente cristiano -y particularmente católico- de Capra ubica al espectador desde la perspectiva de un ángel al que Dios y San José le muestran la vida del hombre al que deberá ayudar, y nosotros descubrimos su historia a la par del ángel.

George no crea ningún imperio, no se vuelve CEO de ninguna empresa, es más, no cumple casi ninguna de sus aspiraciones. Pretendiendo escapar de Bedford Falls y de la vida de pueblo, se ve atrapado en el negocio familiar, en un matrimonio, en una casa vieja y en un sinfín de problemas económicos. Si hay alguna heroicidad en el personaje, esta reside en entregar la vida para servir a los demás. Él no cumple lo que cree que son sus sueños, pero todo el pueblo tiene un hogar gracias a él. Sacrificar el propio deseo por el bienestar de una comunidad, hoy, se parece mucho a hablar un idioma extraterrestre. Y tal vez por eso tenga tan buena recepción la película en nuestro presente: ya estamos hartos de lo terrestre.

A los creyentes, la Navidad nos invita a mirar a Dios hecho niño, un Dios que luego nos va a decir que seguir su camino es poner la mirada en los demás. En ese sentido, It’s a Wonderful Life no es una gran (o la mejor) película navideña solo porque transcurre durante la Nochebuena, sino porque encarna y trasmite los valores del Dios que nace ese día.

Desde el momento en que George descubre la desaparición del dinero y habla con Potter, Jimmy Stewart expresa todo el espectro de las emociones posibles y nosotros sufrimos y nos alegramos con él. Cuando está dolido por el daño que desconoce que Potter le hace, desparrama ese dolor sobre las personas que ama y comprendemos que el mal no se contiene, sino que planta raíces que crecen. Tras la revelación del ángel y el aprendizaje de George, vemos que el bien también se desparrama y se multiplica. El conflicto se resuelve, no por arte de magia, sino como consecuencia de lo que George acaba de aprender a valorar.

Una última acotación que quiero hacer es que en Pottersville, el trágico pueblo en el que se convierte Bedford Falls sin George, no tiene, entre otros comercios, un cine. Hoy, cuando no solo peligra el espacio físico del cine, sino la posibilidad de ver películas como las conocemos, resuena todavía más aquel grito de felicidad desesperada: ¡Merry Christmas, movie house!

Merry Christmas – Judy Garland

Como nunca nos podemos cansar de Judy en Technicolor introduciendo canciones navideñas, aquí la tenemos en In the Good Old Summertime (1949) interpretando Merry Christmas de Janice Torre y Fred Spielman. El musical es una adaptación de The Shop Around the Corner (1940), otro clásico navideño.

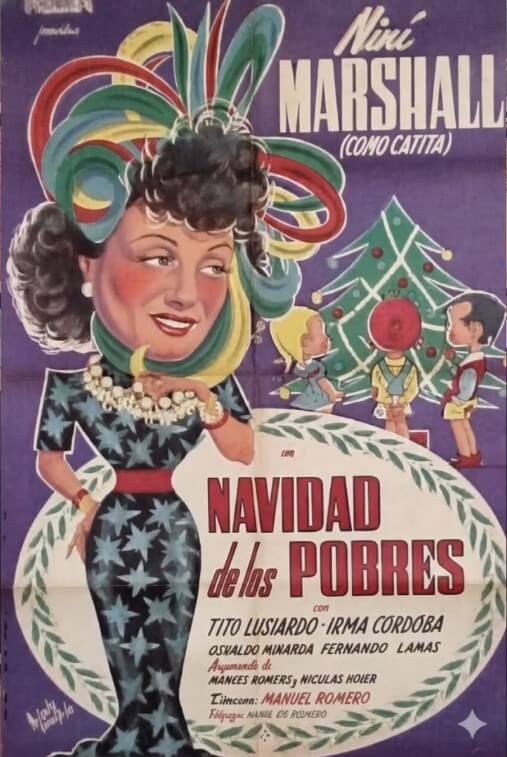

Navidad de los pobres (1947) – Manuel Romero

Ya ha sido suficiente tiempo sin celebrar en este sitio a la enorme Niní Marshall, y qué mejor que con una comedia a tono con la temporada del maestro Manuel Romero.

Navidad de los pobres es una de las colaboraciones entre ambos para Argentina Sono Film luego de que el director se incorporara al estudio en 1946. Significó el regreso del icónico personaje de Catita a la pantalla grande, que había aparecido por primera vez también bajo la dirección de Romero en Mujeres que trabajan (1938).

En la intersección entre melodrama y comedia aparece Catita para darlo vuelta todo. Sus arranques de generosidad y ganas de arreglar las cosas terminan siempre en quilombos mayores, pero también en lazos más estrechos. Los protagonistas de la trama melodramática son Irma Córdoba, en el rol de Marta, una madre pobre que roba un juguete de una tienda para su hijo, y Osvaldo Miranda, el dueño de la tienda. Del lado de la comedia se encuentran Niní y el gran Tito Lusiardo, quienes forman una dinámica de pre-matrimonio imperdible.

La trama sobre el origen de Marta, su maternidad y el pasado que vuelve es una excusa para el esplendor de la comedia de Catita, con su español atravesado, sus mil palabras por minuto y sus frases tan rústicamente elocuentes. «¡Más mujer será usted!» le grita a una clienta mientras su «criatura» le quiere dar una trompada. La primera escena tiene una velocidad de comedia a la que solo pueden aspirar los grandes del humor.

Pero la mezcla de géneros es tan perfecta en este director que sobre el final estás esperando que todo se resuelva o con un muerto o con un chiste de Catita. Todo el reparto es un lujo, y la cantidad de texto y sucesos que logran meter en 71 minutos de metraje hace pensar que la película muy extensa tal vez sí este sobrevalorada.

«Es un tipo que te impresiona, mi hijo. Se fijó los ojos que tiene. Te mira y parece que te hace el psicoanali». Una cosa hermosa de las películas de Romero, y de muchas películas argentinas de los 40, es que, entre la crítica social y el sentimentalismo, aparecen esos pequeños momentos que revelan una época, esa intención de crear una obra para el momento en el que se hizo, no tanto para la posteridad. A los que miramos este cine hoy nos queda buscar en el presente un poco de esa picardía y ternura que parece escurrirse tanto de la ficción como de la realidad.

Pero dime, ¿por qué no se regenera un poco? Todavía tiene tiempo. ¿Por qué no trabaja? Aproveche ahora que existen las vacaciones pagas.

Nat King Cole & Dinah Shore

Un dúo que se siente como si dos amigos estuvieran cantando en casa. Nat King Cole y Dinah Shore nos regalan un medley blusero y alegre en el programa especial de año nuevo de la cantante.

Suscribite a nuestro canal de YouTube

Madres en el cine clásico

Celebramos a las madres en el cine con seis historias que ponen en el centro a esta figura, así como su entrega, sacrificio y coraje.