Audrey Hepburn

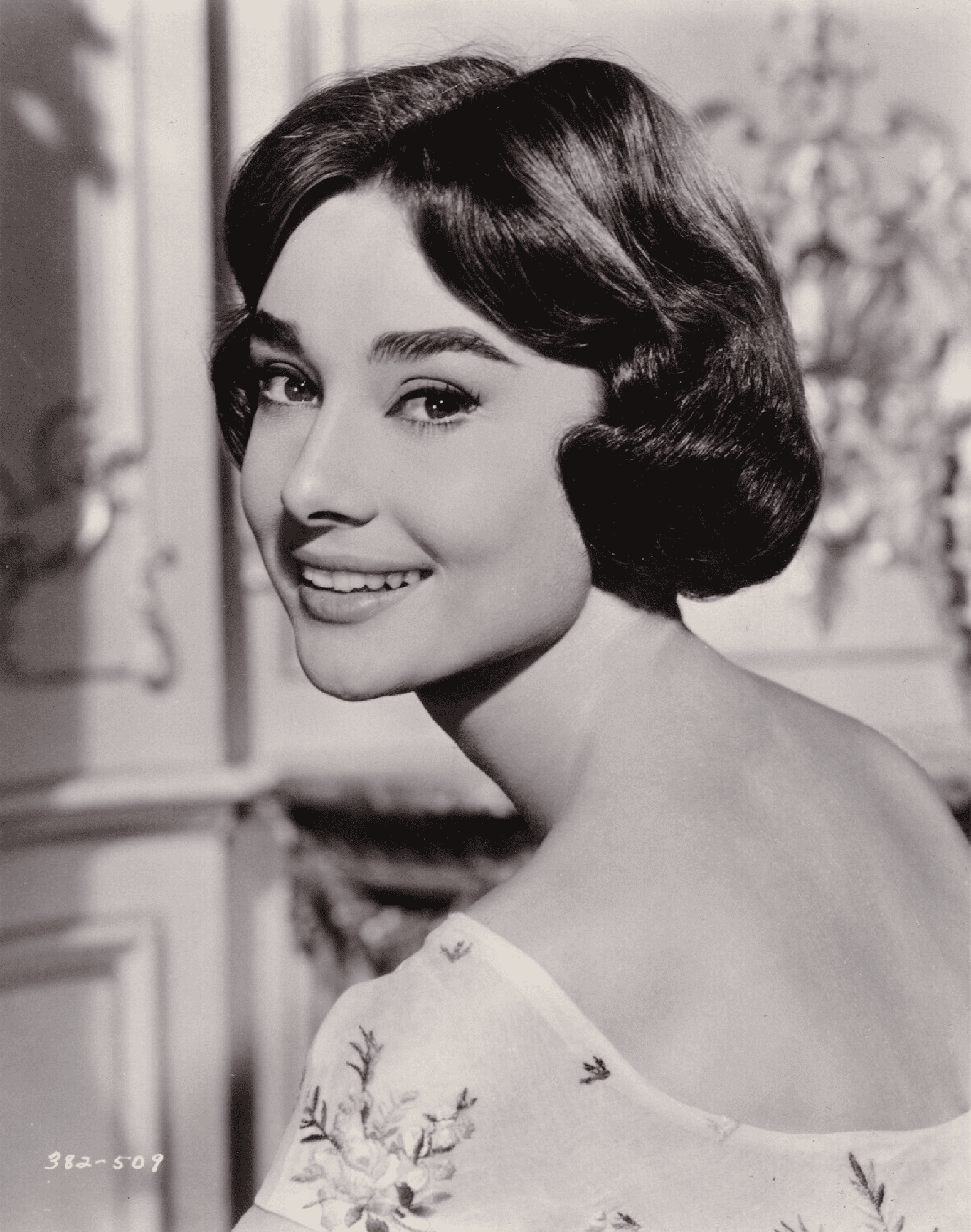

Parece increíble pero todavía no le habíamos dedicado su sección especial a la princesa de las comedias románticas de los años 50 y 60. Como sucede con aquellos cuya imagen se convierte en un ícono universal, explorar su carrera y su trabajo actoral se siente como quitarle las capas a una cebolla. Dos características saltan a la vista en cualquiera de las interpretaciones de Audrey Hepburn: la distinción y la inocencia.

Su ingreso al mundo del entretenimiento ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó a tomar clases de ballet y a trabajar como modelo, chorus girl y actriz en Europa. En 1951, fue contratada para ser la protagonista en una puesta de Gigi en Broadway por la que recibió muchos elogios y que se extendió hasta el año siguiente. Luego tuvo su primer rol importante en film en el drama británico Secret People (1952), en donde interpretó a una bailarina.

Pero su primer protagónico en la pantalla grande, que significó un salto directo a la fama, fue el rol de la princesa Ann en Roman Holiday (1953) de William Wyler. «Tenía todo lo que estaba buscando» dijo Willie sobre su protagonista elegida para la historia de una princesa que decide vivir como una persona normal por un día. Esta película le valió el Oscar a quien era prácticamente una desconocida en Hollywood y la convirtió en estrella de la noche a la mañana.

Al año siguiente -contrato con Paramount mediante- llegaría su cuento de Cenicienta con Sabrina (1954) de Billy Wilder, en la que su personaje pasa de intentar terminar con su vida a causa del desamor a afirmar que es la luna la que la quiere alcanzar a ella. A esta comedia romántica le siguió la adaptación de la novela de Tolstói War and Peace (1956) de King Vidor, junto a Henry Fonda y -su marido- Mel Ferrer, el musical Funny Face (1957) de Stanley Donen con Fred Astaire y una nueva colaboración con Billy, Love in the Afternoon (1957) con Gary Cooper y Maurice Chevalier.

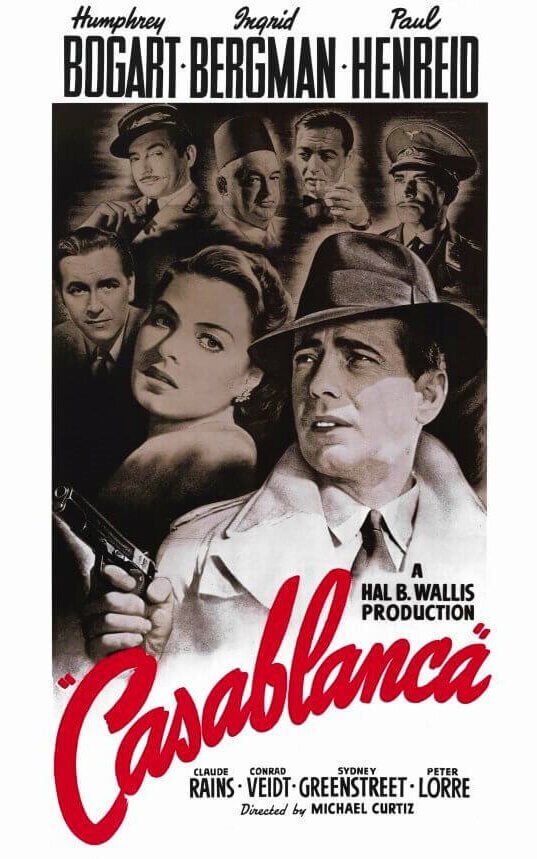

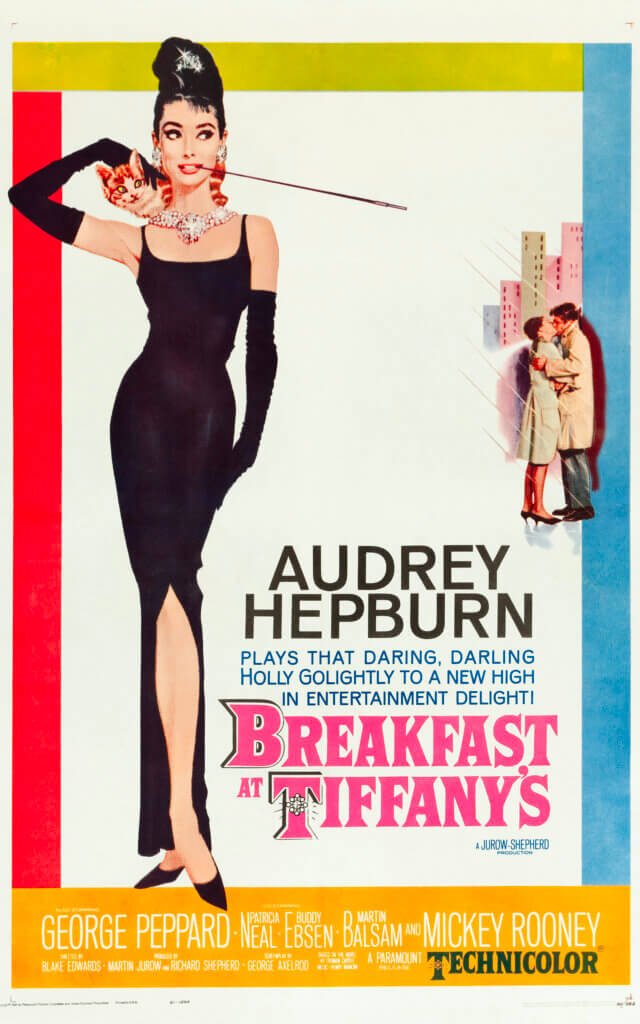

Otra interpretación muy aclamada fue la de The Nun’s Story (1959), drama de Fred Zinnemann, seguida por el western de John Huston The Unforgiven (1960), con Burt Lancaster. Si su papel en Roman Holiday fue el que la hizo despegar, el de Holly Golightly en Breakfast at Tiffany’s (1961) de Blake Edwards la terminó de volver inmortal. Hallamos pocos personajes más icónicos en la historia del cine.

Ese mismo año protagonizó junto a Shirley MacLaine The Children’s Hour (1961), un drama sobre las terribles consecuencias de la mentira, también dirigido por Wyler. Su siguiente película fue una nueva colaboración con Donen, esta vez junto a Cary Grant: Charade (1963), una genial historia que no sabemos si incluir en el suspense, la comedia o el romance pero que brilla en todos los géneros.

Al año siguiente se reunió con su compañero de Sabrina, William Holden, en Paris When It Sizzles (1964) de Richard Quine y protagonizó una de las más grandes producciones de la década: la adaptación de My Fair Lady de George Cukor, en la que dio vida a Eliza Doolittle y compartió pantalla con Rex Harrison. Sus últimas películas de los 60 incluyen la hilarante How to Steal a Million (1966), Two for the Road (1967) -también de Stanley- y Wait Until Dark (1967). A partir de allí, redujo drásticamente su trabajo artístico y caminó otros rumbos.

Suele ocurrir con los actores que conquistan el corazón del público de forma unánime que una parte de ellos se transfiere a la pantalla y se nos presentan de manera más abierta y honesta a los espectadores. Creo que eso podemos ver en las películas de Audrey: quién era ella, y por eso podemos conectar tan fácilmente con sus personajes. Sus interpretaciones nos invitan a buscar más allá de la figura que se copia y pega en pósters, y a descubrir que una princesa puede ser una chica cualquiera o que la hija del chófer puede ser la reina del baile.

Frances Faye – I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate

Una cantante salida de los cabarets y un clásico de 1922 sobre querer bailar tan bien como tu hermana se combinan en este boogie woogie en el programa de Ed Sullivan en 1960. Atención especial al maravilloso solo de piano que nos regala Frances Faye en esta versión perfecta para intentar llegarle a los talones a la sister Kate.

Fred Astaire – Slap That Bass

Slap That Bass es uno de los números más geniales de Fred en Shall We Dance (1937), en el que desciende a la parte inferior del barco para cantar junto a sus trabajadores mientras intenta sacarse el ballet de encima.

Aquí podemos disfrutar no solo de la secuencia sino de algunas imágenes caseras de Fred grabándola y ensayándola, que según parece habría filmado Gershwin. Tenemos la vista de la coreografía desde otros ángulos, a color y con visión del estudio y del director Mark Sandrich, así como unos momentos maravillosos de Fred en cámara lenta.

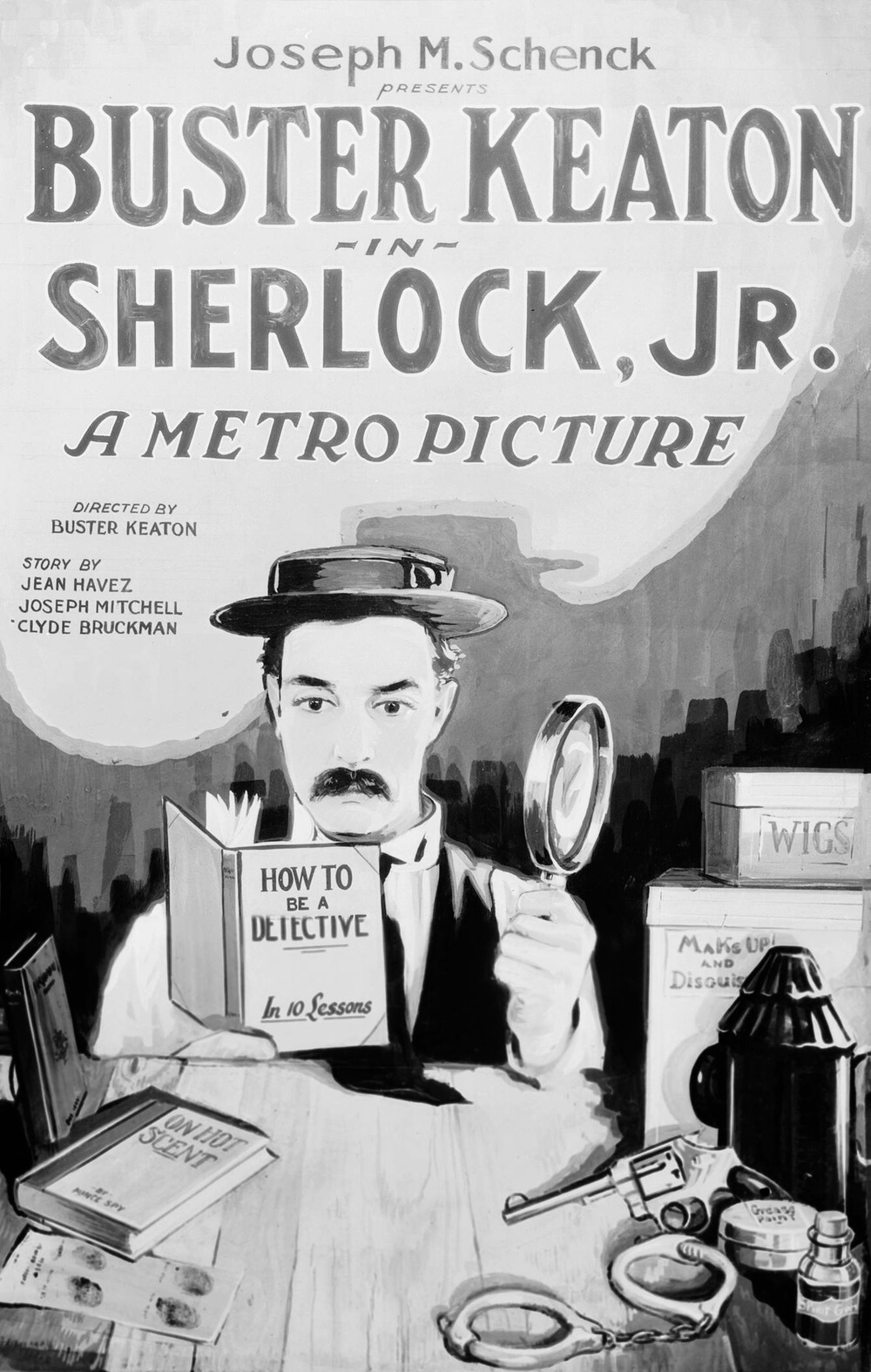

Sherlock Jr. (1924) – Buster Keaton

101 años cumple esta obra maestra que combina comedia física, la más extrema acción en exteriores y un profundo amor por el cine como solo el genio de Buster Keaton puede hacerlo.

La trama nos presenta un hombre que intenta tener dos trabajos pero al que no le va bien en ninguno. Buster trabaja como proyeccionista mientras intenta estudiar cómo ser detective. En eso, el robo de unas joyas va a interferir con la trama romántica y allí aparece una ensoñación que toma la pantalla grande del cine como escenario.

Algo que me encanta de la narración es que antes del sueño, cuando el personaje de Buster está en pleno conflicto, la Chica -Kathryn McGuire- resuelve la confusión, y nosotros ya sabemos que todo está bien antes de embarcarnos en el delirio cinematográfico.

En el cine de este genio siempre podemos ver un profundo amor a las películas y en gran medida tiene que ver con su interés por la cámara y sus posibilidades. La película es testigo de algunas de las secuencias y gags más famosos de Buster, incluyendo el viejo truco de vaudeville en el que desaparece adentro de un maletín. Pero la edición también es una locura. Esto se ve claramente en la ilusión de continuidad cuando nuestro protagonista salta de un lugar a otro dentro de la película.

Aquí aparece el tema de la película dentro de la película, que tantas veces retomará el cine posteriormente, y cuyo gag fue el punto de partida y la razón de ser de todo el film.

Uno de sus tantos momentos geniales sucede cuando aparece «Sherlock Jr.» en la película del sueño. Tenemos esta visión de un Buster que aparenta ser completamente diferente a su personaje característico -distinguido, despreocupado e inteligente- y, si bien tiene sus momentos de lucidez (como el episodio de la bola 13), no deja de ser el Buster de siempre, al que todo lo malo que le pueda pasar le va a pasar sorpresivamente bien.

El verdadero contraste aparece al final, cuando el sueño termina y la película real (dentro de la película) se vuelve tanto una escuela de romance como una alerta para la comedia. El amor y el cine -en parte gracias a este último- siempre triunfan, no importa cuántos trenes haya que saltar.

Fats Waller

Aquí ingresamos en la tierra de un género casi único que combina talento musical, humor y un swing explosivo. Estamos hablando de Fats Waller, figura clave del jazz de entreguerras que destacó por su estilo Harlem stride al piano, su fraseo inconfundible y una maestría para la creación de canciones eternas. Verlo es presenciar un espectáculo y una máquina de ritmo, y es imposible que inmediatamente no brote una sonrisa.

Thomas Wright Waller nació el 21 de mayo de 1904 en Nueva York, séptimo hijo de una familia numerosa donde la música y la fe eran pan de cada día. Su madre fue su primera maestra y su padre, pastor bautista, lo puso al frente del órgano de la iglesia cuando apenas tenía 10 años. Desde entonces, las teclas fueron su mundo. A los 15 años ya trabajaba como organista en el Lincoln Theatre de Harlem, y poco después conoció a su mentor James P. Johnson, quien lo inspiró para desarrollar su estilo dentro del stride piano.

En 1922 empezó a grabar y dos años más tarde tuvo su primera canción publicada, Squeeze Me. Fue en esta época que empezó a escribir canciones con Andy Razaf, el letrista que se convertiría en su colaborador más cercano. Juntos crearon las joyas Ain’t Misbehavin y Honeysuckle Rose, ambas pilares del jazz.

A caballo del swing y el vaudeville, Fats transformó cada grabación en una performance y cada concierto en una fiesta en la que sus gestos bailan junto al beat. Otras composiciones incluyen I’ve Got a Feeling I’m Falling, Keepin’ Out of Mischief Now, Handful of Keys y Jitterbug Waltz. Se cree que muchos de sus temas, sin embargo, no llevan su nombre ya que, en momentos de necesidad económica, los vendía a otros compositores.

Fats también incursionó en diferentes medios. Tocó en algunos de los primeros programas de televisión en el Reino Unido, grabó en el Abbey Road de Londres y protagonizó cortos musicales (los Soundies) que nos permiten disfrutar de us carisma hoy. En el cine, fue parte del brillante reparto musical de Stormy Weather (1943). Además, escribió la música de la comedia musical de Broadway Early to Bed.

Su vida fue corta pero intensa. Murió de neumonía en 1943, con solo 39 años, dejando más de 400 canciones, con algunas en el podio de las más interpretadas en el mundo del jazz. Tanto cuando lo vemos como cuando lo escuchamos, no podemos evitar movernos al compás de su piano vertiginoso con esa alegría contagiosa que surge de cada canción.

Al Jolson – For Me and My Gal

Qué lindo cuando podemos ver a los artistas entrar y salir de su personaje. Esto no es una escena de una película sino una demostración para Larry Parks, quien interpretó a Al en Jolson Sings Again (1949). Hace dos tomas sobre su pista de For Me and My Gal, una vieja canción que él grabó en 1947.

No sé qué piensan ustedes pero creo que capturó a la perfección la esencia de Al Jolson, el gran entertainer de principios del siglo XX.

Peeping Tom (1960) – Michael Powell

Por Celina Alba Posse

@capicomenta

Cualquier amante del cine de terror recordará el año 1960 como uno prolífico para el género: el estreno de Psycho de Alfred Hitchcock marcaría un antes y un después e incluso daría pie a un subgénero propio, el cine slasher.

Pero Psicosis no fue la única en explorar los rincones más sórdidos de la psique humana ese mismo año. Meses antes del lanzamiento de la legendaria película de Hitchcock, se había estrenado Peeping Tom —que tradujeron al español como El fotógrafo del pánico o El mirón— del también británico Michael Powell, una cinta igual de truculenta y visionaria que, aunque en su momento fue rechazada por la crítica, hoy se considera otra precursora del slasher… y que este mayo cumple nada menos que sesenta y cinco años.

Los Arqueros: Powell y Pressburger

Antes de escandalizar al Reino Unido con Peeping Tom, Powell formó parte de uno de los dúos más célebres del cine británico: “The Archers”, junto a Emeric Pressburger. Juntos filmaron —compartiendo el crédito de directores— algunas de las películas más innovadoras y bellas de los años cuarenta y cincuenta, como The Red Shoes (1948), Black Narcissus (1947) y A Matter of Life and Death (1946). ¿La dinámica? Powell aportaba la dirección y la estética, mientras que Pressburger escribía y producía.

Pero como todo lo bueno llega a su fin, para finales de los años cincuenta el dúo creativo decidió separarse. Fue en el año 1957 que Powell y Pressburger, sin escándalos ni reproches, decidieron romper su mítica alianza creativa. Tres años más tarde llegaría El fotógrafo del miedo, y, con ella, la incursión de Powell en terrenos ampliamente más perturbadores de los que alguna vez había explorado.

De paria a precursora: la reivindicación de Peeping Tom

En efecto, en 1960 el terror cambió para siempre: Psycho y Peeping Tom estaban entre nosotros. Sin embargo, mientras la película de Hitchcock fue ovacionada por las audiencias estadounidenses —el director se había trasladado a Estados Unidos en 1939—, el filme de Powell fue destruido por las británicas, que la tacharon de “enferma” y “perversa”.

La ironía de esta recepción recae en la similitud de dichos filmes: en ambos, seguimos a protagonistas extremadamente perturbados, Tanto Norman Bates como Mark Lewis, interpretado por el austríaco Karlheinz Böhm, son hombres retraídos, trastornados y… asesinos seriales. Ambos están obsesionados con mirar (literal o metafóricamente) y están marcados por un trauma infantil originado por sus progenitores. Asimismo, las dos películas juegan con el voyeurismo y Peeping Tom lo lleva al extremo: la cámara del asesino es literalmente el arma homicida. En ambas, el espectador es cómplice; nos ponen en su lugar, nos hacen mirar a través de sus ojos. Por último, me atrevo a decir que las dos revolucionaron el cine de terror y rompieron con las temáticas góticas y sobrenaturales de décadas anteriores, para dar paso al terror psicológico moderno, al slasher y al asesino serial como figura central.

¿La diferencia? Si bien ambas fueron innovadoras, solo una fue ovacionada, hasta que Martin Scorsese vino al rescate. Fue él quien lideró el redescubrimiento de Peeping Tom y la reivindicación de Michael Powell luego de que la película destruyera su carrera. El director se ocupó de que se proyectara –y con enorme éxito– en el Festival de Cine de Nueva York de 1979 y de que se reestrenara al año siguiente.

“There’s no other picture quite like Peeping Tom in the history of the cinema” dijo Scorsese.

Hoy, a 65 años de su estreno, Peeping Tom resiste el paso del tiempo. Ya reivindicada, brilla como una joya que anticipó el horror moderno y fue precursora directa del subgénero slasher. En algunos aspectos es incluso más explícita e inquietante que la propia Psicosis.

Singin’ in the Rain – Bing Crosby

Es 1952, hace poquito que se estrenó la «gran película de MGM» Singin’ in the Rain y Bing nos trae su versión del tema principal en su programa de radio. La canción, compuesta por Arthur Freed y Nacio Herb Brown, había sido parte de The Hollywood Revue of 1929, una de las primeras películas del estudio del león en el periodo de transición al sonoro.

Nótese que aquí Bing canta el verse (Why am I smiling and why do I sing?) que está en la versión original y que Gene Kelly omite en la película.

Howard Hawks

Howard Hawks: el narrador infalible

El mundo sigue girando y, mientras tanto, la humanidad se sigue preguntando por el cine. ¿Qué buscamos cuando nos encerramos en una sala oscura y dejamos que las imágenes empiecen a rodar? ¿Puro escapismo? ¿Entretenimiento? ¿Mensaje? Una de las respuestas más poderosas me la dio el cine de Howard Hawks. Porque en la filmografía de este director hay una única certeza de que el cine, en su estado más puro, es narración. Y en esa narración, la acción y el movimiento se convierten en formas esenciales de pensar el mundo, de emocionarse, de vivir.

Howard Hawks entendió que entretener no era algo menor, sino una forma de arte. Con más de 47 películas que atravesaron el cine silente hasta la década del 70, Hawks dejó una huella arraigada en el concepto de que no importa el género, lo que late al centro de su cine es una comprensión honesta y robusta de la narración y del ritmo.

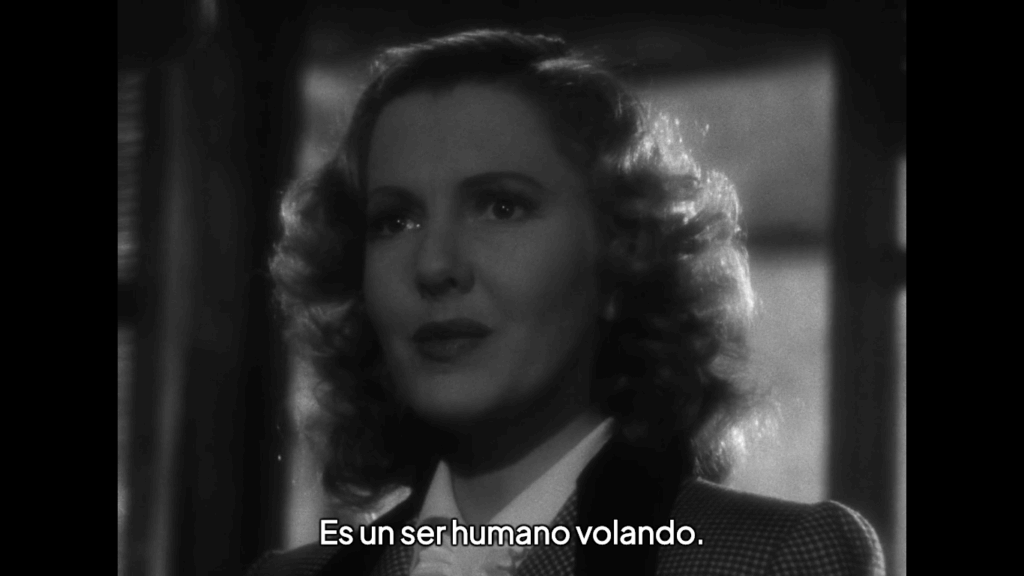

El público quiere historias, personajes con los que identificarse, situaciones que lo saquen de su vida cotidiana y lo devuelvan a ella con una mirada distinta. Por eso su cine está lleno de momentos donde lo más mundano, como una máquina, una conversación o una acción mínima, puede volverse lo más bello y vertiginoso del mundo. Como en Only Angels Have Wings (1939), cuando el personaje de Jean Arthur, Lily, le dice al piloto interpretado por Cary Grant que lo más lindo que vio en su vida fue el despegue de un avión. No porque se parezca a un ave, sino porque es un humano volando. Ahí se engendra el ADN de su cine que fue captar lo extraordinario dentro de lo cotidiano, lo heroico dentro de lo simple.

Pero lo terrenal también puede ser los vínculos, algo tan importante en el cine de Hawks. Tomemos Hatari! (1962), por ejemplo, donde los personajes son una banda de cazadores de animales salvajes en África que se convierten en una pequeña comunidad que vive al ritmo de los peligros y las charlas compartidas. La acción no se centra solo en correr detrás de animales, aunque debe ser una de las mejores escenas del director. Se trata de convivir, de entenderse, de sostenerse.

Y así el director filmó con gracia cómo se construye la confianza y los vínculos. La aventura está ahí, en esa realidad, generando emociones tan entretenidas como inolvidables. Además del Technicolor que hay en Hatari!, que convierte a la sabana africana en un terreno vibrante, no nos olvidemos del Technicolor en Los caballeros las prefieren rubias (Gentlemen Prefer Blondes, 1953), donde también se filma una de las mejores amistades del cine como la de Lorelei y Dorothy, encarnadas en las inolvidables Marilyn Monroe y Jane Russell.

Y cómo no mencionar la comedia, género que Hawks se encargó de aclarar en sus últimas entrevistas que es fundamental en sus películas. Ya sea la física, la de diálogos vertiginosos, la de malentendidos, la de enredos, la de lenguas afiladas y dobles sentidos, todo eso compone la verdadera anatomía de su cine. Ahí se inscriben Twentieth Century (1934), con John Barrymore y Carole Lombard, una de las primeras comedias screwball, Bringing Up Baby (1938), con Katharine Hepburn y Cary Grant, una de mis favoritas, His Girl Friday (1940), con Cary Grant y Rosalind Russell, Ball of Fire (1941), con Gary Cooper y Barbara Stanwyck y Monkey Business (1952), con Cary Grant, Ginger Rogers y Marilyn Monroe. Porque, como decía él, hay que filmar gente que la cámara ame filmar.

También hubo westerns como Red River (1948), con John Wayne y Montgomery Clift, una historia de herencias y liderazgo, Río Bravo (1959), con John Wayne, Dean Martin, Angie Dickinson y Ricky Nelson, una de mis favoritas de la vida, y por último, El Dorado (1966), con John Wayne, Robert Mitchum y James Caan. Todos estos films fueron apuntalados por los guiones de la gran Leigh Brackett, cuya pluma delineó grandes personajes femeninos y masculinos con la misma inteligencia y fuerza. Son películas que han sido fuente de inspiración para cineastas como John Carpenter o Quentin Tarantino.

Hawks también incursionó en el cine negro, como en The Big Sleep (1946), con la mítica pareja de Lauren Bacall y Humphrey Bogart, quienes de hecho se conocieron allí entre las sombras, y To Have and Have Not (1944), también con Bogart y Bacall, donde la química traspasa la pantalla. Y no podemos dejar afuera su contribución al cine de gánsteres con Scarface (1932), con Paul Muni. Pero no importa el género porque su clave narrativa está arraigada en los personajes que hacen, y en ese hacer se revelan, se vinculan, se enamoran, se traicionan, se salvan.

Antes de ser director, Hawks fue ingeniero mecánico, piloto de guerra y corredor de autos. Su fascinación por las máquinas y la velocidad se traslada al ritmo de sus películas. Hay algo físico en su forma de filmar en la que cada escena parece depender de un pulso o de algo invisible que marca los tiempos justos. Nadie como él supo conjugar la adrenalina con la gracia.

Howard Hawks no hizo películas para los libros de historia, sino para el espectador. Y, sin embargo, su obra está en todos los libros porque es imposible contar la historia del cine sin él. Fue un director de actores, un maestro del ritmo y, sobre todo, un narrador infalible.

Bobby Darin & Dinah Shore – Love Medley

Si nos queremos transportar a lo mejor del entretenimiento musical en televisión de mitad del siglo pasado, este es el camino. Bobby Darin y Dinah Shore interpretan este popurrí de canciones de amor arriba de un piano, porque sí.

Las canciones incluyen: Everybody’s Doing It de Irving Berlin, Let’s Do It, Let’s Fall in Love de Cole Porter y Let’s Fall in Love de Harold Arlen.

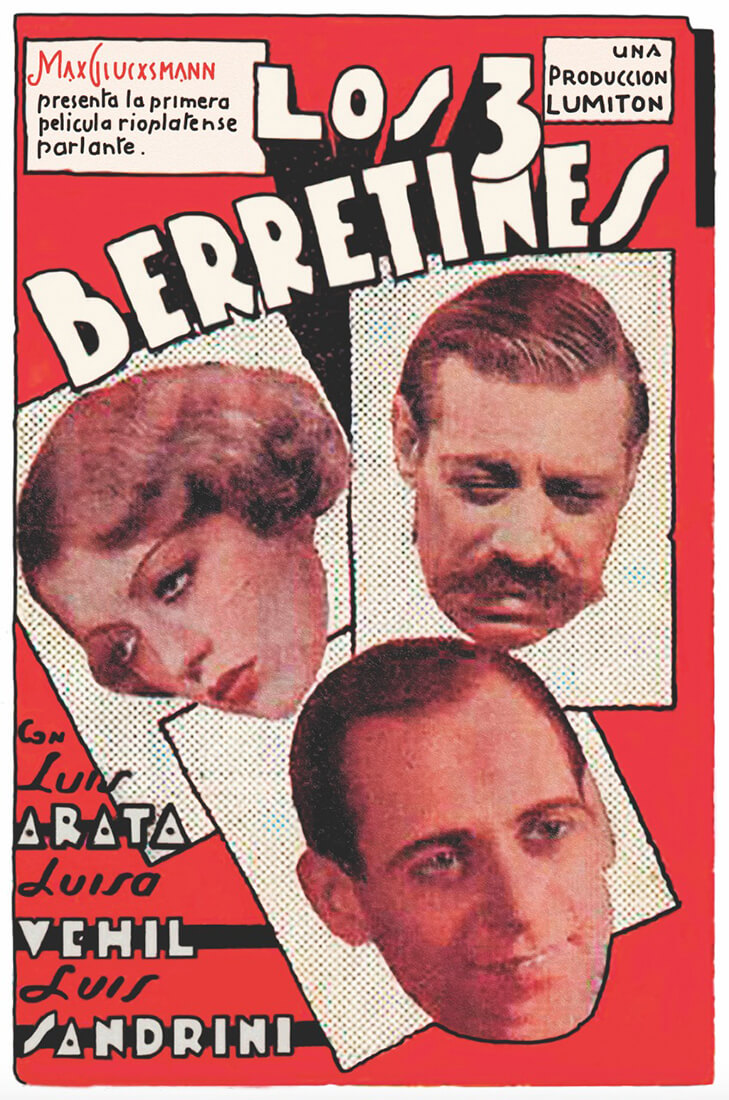

Los Tres Berretines (1933) – Enrique Susini

Con la casi primera película sonora argentina (estrenada una semana después de ¡Tango!) y la primera con narrativa nos adentramos en tres de las más fervientes pasiones de nuestro país: el fútbol, el tango y el cine. Este hito de los estudios Lumiton, dirigido por Enrique Susini y con fotografía de un John Alton traído de Hollywood, da inicio a nuestro cine de estudios y a su star system, y lo hace con una historia profundamente argentina.

Además de ser el prólogo de nuestro cine sonoro, Los Tres Berretines es el comienzo de la carrera de la primera gran estrella argentina: el talentosísimo Luis Sandrini. Con solo verlo en una escena no se puede hacer más que quererlo. Es la mezcla perfecta de humor y ternura personificada en un tipo al que todo le parece macanudo.

Sandrini está como el país (en 1933 y siempre): tiene la crisis, y anda mendigando cinco mangos, pariente por pariente, para poder hacer su tango. Los otros hermanos se reparten un drama de diferencia económica en el amor y uno de aceptación paterna, lugares arquetípicos de la identidad nacional. En cuanto a las mujeres, el problema es terrible: les prohíben ir al cine.

En el paisaje de esta simple pero bella historia porteña aparecen un joven Aníbal Troilo y Osvaldo Fresedo, los bares, los inmigrantes, los oficios, un poeta bohemio que escribe letras a cambio de un café con leche y la Doble Visera del club Independiente de Avellaneda.

Muchos años más tarde, una película nos hablaría de un tipo que no puede cambiar de pasión y si hay un berretín que engloba a los tres es ese: una pasión que no te deja pensar en otra cosa. Ellas prefieren el cine a la cocina y ellos el tango y el fútbol a tener que trabajar. Aunque al principio parezca que trae conflictos, finalmente es la pasión la que resuelve todos los problemas.